会议前合影。关炳辉 摄

10月22日至11月2日,由中国摄影家协会纪实摄影委员会、广东省开平市人民政府、广东省摄影家协会与中国摄影报联合主办的“世界的开平”——第三届沙飞摄影周在位于粤港澳大湾区的红色侨乡开平举办。

研讨会现场。关炳辉 摄

为更好地赓续红色影像精神、关注广东本土摄影文化,“时代的观看”系列学术研讨会在这里落地,以“平行与重构”定位当下摄影生态与格局,以“当代摄影的本土发展”探寻突破与创新之路,引出了现场业界专家的卓见。从摄影的历史脉络到当代发展,从凸显特色、彰显优势到开拓创新、打造精品……大家基于广东乃至中国摄影发展历程中的丰富样本分析时下影像发展的种种现象,提供了不少可资借鉴、值得思考的观点。本文集纳呈现了部分研讨成果,博纳以言,以飨读者。

# 平行与重构:当代摄影的本土发展 ●李楠

现实 显而易见,全球化与本土化的冲突、融合成为艺术/摄影的现实背景,各种艺术/摄影形态既呈现差异化的平行共存,又在互相碰撞中重构。

以母语讲好自己的故事,以世界语传播自己的故事——这样的本土化,是全球化的本土化,也是本土化的全球化。二者的融合发展,才会真正消弭人类社会由此产生的问题,才会使每一种“可能性”都因能呼吸到平等、充分、健康的空气而焕发勃勃生机。因此,在充满机遇与挑战的过程当中,当代摄影如何通过本土发展突破创新,成为重要且必要的问题。

“平行与重构”这两个关键词,既是一种定位描述,也是一种线索指向,以期对“当代摄影的本土发展”这一议题更为深入地思索与回应。

平行 人类历史进入21世纪的第一个20年已经结束,第二个20年则以完全意想不到的方式来临。当代摄影必须对人类正在经历的现状与问题有所反映。如果不对当代发出声音、不与当下发生关系,还叫什么当代摄影呢?

在现实格局之下,“平行”成为无处不在的“状态”:最新异的与最古典的,最先进的与最原始的,最前卫与最传统的……彼此不同,但共存共生。短期内可能出现阶段性的此消彼长,但长期看是齐头并进,平行发展。

如同本雅明所论述过的:摄影既不是艺术,也不是非艺术(纯技术)——它是改造艺术整体性质的一种新的生产方式。固守摄影要么是艺术,要么是非艺术的传统观念等于陷入某种泥淖。 因此,我们不妨将当代摄影视为同时在“艺术”与“非艺术”两条平行线上前进。这种“平行”可谓是当代艺术水到渠成的结果。

当然,“平行”状态中包含了“多元的形态”与“创新的姿态”;而“重构”则是其“现时动态”——所有这些,就构成了当代摄影既真实复杂,又充满活力的生态。

必须要指出的是,平行之间并非完全各行其是,而是不断交流、碰撞、互动,即平行的同时,亦在重构。

重构 当代摄影将观念艺术与摄影熔为一炉,二者都改变了传统的标准,拓展了自我的边界。艺术家们选择以图像作为最终呈现形式之后,主观动机上必然在创作过程中充分吸收、利用、发扬摄影的种种特性,不断突破创新,这也极大地推动了摄影的发展——摄影重构了我们对于世界的形象化认知,同时又被这种“重构”而“重构”。这里简要从本体、逻辑、传播三个方面论述之:

摄影的本体:独立性从模糊自身开始。

从确定到不确定:影像的片断性、瞬间性和多义性被放大。这种有意为之,既是艺术家对现实世界的本能响应,亦是艺术实践对艺术本体发展的积极探索。

融合与依赖并存:在跨媒介复合项目中,如果将某一个图像抽离出来单独审视,则大部分语焉不详,甚至不知所云,难以独立存在。这种意义的悬置只有依赖于图片的集合,即影像群聚产生的场域效应方能得到解决。图像只有被置于特定的结构之中,置于和其他图片串联而成的整体之中,才具备意义。否则,它只是一个孤立的碎片。或者说,每一张图片都是不完整的,都是片断的片断,只有在组合关系中方能成立。这要求艺术家具备更加系统化的思维方式,更为强大的媒材综合使用能力,以及不拘一格的实验精神。

摄影的逻辑:网络化生存在视觉创作上的反映。

这首先表现在作品链接式的线索延展上,与我们习惯的在互联网上进行搜索、浏览、阅读的路径重合。其次,以自身的感觉、意识作为其路径延展的关键词。作品的主题,越来越与“我”有关——这个“我”,不仅仅是作为创作主体、意识主体存在,而是作为一种活生生的充满独特个性与经历的个人化存在。第三,是网络世界的素材化与虚拟世界的距离感:将网络世界直接作为素材,采用数字、物理、化学等各种科技手段进行创作,利用这种“科技感”的视觉演变过程与“未来感”最终成像效果,表达对物化人欲的反思,对技术无限渗透导致的边界模糊的警惕,对算法隐形操控催生的无意识服从的揭示,等等,也是近年来新生代影像的一种趋势。

摄影的传播:小图像时代的博弈与对抗。 当图像的价值必须在传播中实现,传播就成为一个隐性标准:那些特别适合于网络传播和(手机)屏幕观看的图像,便会赢得更多的生效机会——小图像时代的来临使传播由占有空间转变为占有时间。

一批艺术家顺势而为,而另一批艺术家却选择与之对抗。他们使用技术相机,以尺幅巨大的作品拒绝浏览式观看和程式化解读。他们以大到无法匆匆一瞥的画面和极其精细复杂的视觉构成宣示:“摄影的观看”与屏幕里的“压缩景观”之间有着不可调和的分野。他们坚持将观看从时间拉回到空间,让速度归零,让浏览归为凝视,从而与图像产生更深刻的联系。

本土发展:主体性生产 平行与重构,某种意义上也反映了人类对于自身处境与前景充满矛盾的感受与想象:科技的高速发展带来切实可感的昌明与进步,同时,也使人类日益工具化、程序化、模式化。真实体验与虚拟世界之间的距离可谓咫尺天涯,同时,虚拟世界中的时间感和空间感,又在悄然替换着现实的坐标,改变着观看与思维的尺度。

因此,当代摄影样式的多样性与主体性的丰富并不完全对等。如果艺术/摄影的评价标准仅仅只是样式与语言上是否达到“标配”,那么,越来越多的作品实际上意味着越来越少的个性,更遑论突破与创新。

如是,所谓本土发展,恰恰可能变成差异性与独特性的消失。

事实上,正是人类稀有的、特异性的心智,人类主体性在某一特定领域的创造性发展,才会促进其在其他领域的发展。最终,所有这些领域的良性发展,将“从最细微处开始,逐步再造和重建人类自信心”,从而让我们不断应对危机、并从危机中不断长大。我们必须将人作为一个整体,只有这样的主体性生产才能够真正去突破与创新,才能够在平行与重构中纵横捭阖、往来自如。

我们看到,许多艺术家/摄影家将这样的使命融汇投注于不懈的自觉追求之中,他们将个体真切的生命律动与时代合鸣,他们安静地倾听心灵最微妙的颤动,清醒、冷静地置身于喧嚣与骚动之外。他们深深地扎根故土,因为唯有深深扎根,才能长成参天大树。他们同时热诚地关切当下,因为未来就孕育于当下之中。

也正是因为这样的自觉,当代摄影,未来可期。

1984年,北京长安街,购买沙发的一家人。 朱宪民 摄

# 当代摄影的视角转换 ● 陈卫星

从当代摄影的本土发展看“平行与重构”,就“平行”而言,强调了经济全球化时代文化交流的互文性。这展示了近代史以来珠江三角洲在中外文化传播史上所扮演的基本角色,从文化互动影响到社会变迁,带动了经贸发展。从20世纪70年代开始的改革开放以来,中国对经济全球化的重要推动和重要贡献中,珠三角和长三角这两大地域板块的整体贡献是尤为重要的。由此而来的一个理所当然的诉求,就是如何从摄影这样一个文化板块出发,完成本土化的、现代化的文化建构,形成新的民族性文化本体性。一方面,是要在文化交流的平行维度上与外部世界产生信息交换;另一方面,就是要通过这个交换来重新挪用表现性元素,表达新的诉求和愿望,在现代性的语义学框架中重新构造本土文化。

之所以能够在开平提出这样的研讨主题,也是因为广东的历史身份和文化资格,那些广东地区不同时代的代表性摄影作品,已经成为历史的印证和集体的记忆。革命战争时期,从珠三角走出去的沙飞、石少华等一批最早能够从社会意识的角度掌握摄影技术的人,走向革命,走向前线,在艰苦卓绝的战争年代,不仅用摄影表达了中国的民族精神和自由意志,在国际上塑造了一个中国的全新形象;而且用摄影表现了现代革命政党如何运用新的政治理念和组织方式来建构新的社会。到了20世纪80年代,我们发现广东的摄影活动有天然的地缘优势。这个地方在成为一个经贸中心的同时,也是一个文化橱窗。所以,从这个角度,我们不仅可以理解为什么广东在中国近代史上可能是最早接触到摄影的地区,而且理解了广东地区为什么成为世界观察、了解中国的一个焦点。

从这一历史经验出发,结合这次研讨会的主题,我认为,从20世纪的改革开放到当下的新时代,当代摄影的发展历史先后经历两个视角转换。

关于第一次视角转换,在当年是通过“他者”(The Other,柏拉图在《对话录》中首先谈到了同者与他者的关系,认为同者的定位取决于他者的存在,而他者的差异性同样也昭示了同者的存在。他者概念被后殖民批评广泛运用于分析帝国主义,以及帝国与殖民地的压迫关系。——编者注)认同的路径来建构自我认同,就是说从外部的视角观察,更谨慎一点说是从物理感知的角度来开启新的认知起点。在当时的国际新闻传播领域中,华裔摄影家刘香成的作品有相当高的曝光率和知名度,这不仅仅是专业身份的结果,也在于视角的框架。同样是聚集社会中普通人的生活行为,刘香成的作品不仅仅满足于表现普通人日常生活实践的方式,而且暗示了占主导地位的社会秩序和经济秩序留下的痕迹和正在产生的变化。照片中所透露、所对比出来的非一般性细节,折射出一种观察者把对象贴近并放大之后的他者性。这种把对象陌生化的美感,让社会表象的生动性和创造性跃然纸上。

复合性履历赋予刘香成的认知敏感度和视角开放性,一下子就把当时在中国感觉到的那种方向、趋势呈现出来,让人猛然被中国人和中国社会的那种氛围感染,引起国际社会和国际舆论界的普遍关注。在那个缺少信息交流的年代,能够把个人身临其境的视觉经验转化为国际社会重新认知中国的信息魅力,这是难能可贵的。从画面叙事的角度来说,一方面是中国人从容不迫的平和、平静,另一方面是中国人奋发向上的自发性和自觉性,透过个性化的人物叙事展现了一个社会的叙事,一种通过不同影像的交织来考验认知的社会学美学。

所以我说,第一个视觉转换是从外到内的,而现在的第二个视觉转换是从内到外的。

几十年过去,中国的长三角地区和粤港澳大湾区,从工业化的装备水平和城市化的硬件设施,以及经贸发展的相关指标来说,在世界上都是名列前茅的。这时候我们发现,更应当追求真正具有内在力量和感性品质的作品。20世纪90年代前后,广东本土摄影家创造的影像能够生动有力地抓住日常事件、日常材料和日常感性的记录和收集,甚至通过姿态、步态、身体来呈现一种有冲击力的情感经验。那些在光影层面反映了本土的生活、文化、社会变迁和集体命运的作品,自然会融入本土化的文化史和社会史当中。

现在,由于照相机设备的技术更新,像素指数和感光速度的双重提升不断强化表现力,整个物质性的硬件功能与时俱进,显然有利于摄影创作的主动性和积极性,但同时也影响了人们已有的生存模式,包括生理模式、心理模式和集体生活模式。

从摄影创作的现实来看,工业化和信息化并行的社会转型,创作趣味更容易满足于局限在身份和地域范围内的信息感知,有更强的亚文化色彩或消费性质,缺乏一种引导性的时代气质。技术表现力提升之后的结果是形式统摄内容。比较而言,以前的影像的感性表达是通向理性的,而现在的感性表达似乎就只能在感性范围内回旋。这似乎需要去重新认知一种认识论意义上的事实,即对人类来说,感性的表达是从属于精神的,人类生活的客观性是精神世界的客观性而不是物质世界的客观性。这里面就有一个民族文化精神的指向和力度问题。

这种精神就是我们在第三届沙飞摄影周举办的《画报中的红色记忆》这样的展览所体现的追求。当然,之所以现在我们还在这里言说和探讨价值、传播理念、传播价值,把摄影当成一个学术话题来研究,是因为摄影的语言形式本身随着技术更新而不断发生变化,今天不再只是从二维平面的方式来看待摄影。从媒介学的学术探讨的角度来说,媒介本身有一个从技术到文化的转换,过去是纸媒为主,信息的平面性表达天经地义。现在是流媒体时代,取景框是一个像素化的屏幕,现实生活的每一个瞬间都可以是有个性和有特色的世界。

在当下的摄影创作中,有些研究注意到一些摄影师的先锋特征,通过组合式画面来暗示一个时间流程。当代的摄影技术主义走向的趋势之一,就是从空间向时间转换,通过时间的合成完成作品。当然,这是因为我们对事物的观察更细致、体验更深刻,考验摄影师对对象的观察力和耐心,让人们从时间维度来体验空间变量。当代摄影的另一个特点,是对空间的理解不再是平面空间的展示,而是多维空间的塑造,甚至是多维空间的虚拟化。这种媒介化路径是一条越来越流媒体化的通道,正在融入人工智能、增强现实以及虚拟现实等元素,用沉浸式的体验更新人们的时空感知,甚至是通过虚拟游戏摄影来制造一种虚拟化的创作景观。

从胶片到感光元件(CCD),从暗房到图片处理软件(Photoshop),今天的摄影正在创造新的感知和新的经验。随着普通人成为摄影的创作主体,人们的主观经验越来越依靠非主观的技术客体,新设备、新装置的技术诱惑或技术魅力正在引导人们的创作趣味。此时此刻,如果我们对自己的生活、自己的状态和自己的文化持有足够的定力和信心,就可以重新体验和确认社会意识与个体感知的时空互动,基于摄影在审美意义上能够呈现出来的平面的庄严、平面的深度,结合新的技艺,制造一种新的摄影与现实生活的议程关系,不仅让人们眼前一亮,也为已有的视觉世界提供新的信息和新的意义。

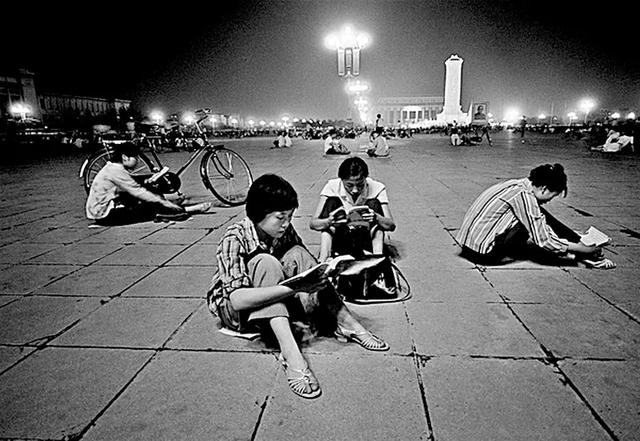

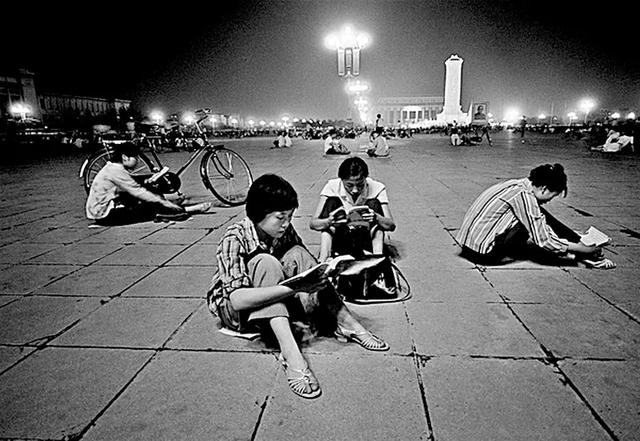

1981年,北京,天安门广场华灯下学习准备高考的中国青年。刘香成 摄

# 整体性格局,个人化眼光 ● 林路

纪实摄影在当代需要关注的重要问题,就是必须寻找关键性话题。所谓关键话题,就是试图在纪实中通过个人更强烈的主观介入、批判性思维,对纪实摄影的当代走向起到更好的推动作用。其实这个话题存在一个更大的背景。摄影自诞生以来,最重要的一个价值就在于记录,以文献价值对社会人文的贡献来说,直到今天也是应该继续再发展的。但是在当代,摄影面临了更多的机遇和挑战,纪实摄影也留给我们非常重要的思考空间。

回顾整个世界摄影的格局和历史,我们知道1967年纽约现代艺术博物馆(MoMA)的约翰·萨考夫斯基(John Szarkowski)做了一个叫“新纪实”(New Documents)的展览。在这个展览中,萨考夫斯基推出了3位他认为能够代表摄影纪实新发展方向的人物——戴安·阿勃丝(Diane Arbus)、李·弗里德兰德(Lee Friedlander)、盖瑞·维诺格兰德(Garry Winogrand)。他认为这3位摄影家从非常个人化的视角,从个人和社会重大责任感的关系展开了对传统纪实摄影的剥离。也就是说,具有社会价值、社会意义的传统记录的拍摄方式在他们看来显得落伍。新一代摄影家认为纪实摄影应该从更个人化、更私人化、更极端的角度来展现人对这个世界的看法,而不是仅仅留下一个所谓的文献文本,告诉人们在什么地方、什么时候发生了什么。所以,“新纪实”其实从那个年代为纪实摄影提供了一个新出口。当然,它无法完全取代传统纪实所带来的最重要的、与生俱来的文献价值。但是从整个大的摄影史进程来看,我们发现这样一种更个人化的、私人化的,或者说放弃所谓宏大叙事的纪实表达的可能性,确实可能为纪实摄影带来新的气象。以刘香成作品为例,他在那个时代其实已经展开了一种尝试,一种个人化、私人化的纪实表达。但是恰恰这种个人化和私人化的角度,折射出一个时代变化当中很有价值的核心内容。从这个角度讲,中国纪实摄影也开始了转向,只是没有受到人们更多的关注而已。

我想到的另外一个话题,是关于今年集中出现的关于百年历史的影像。我们会发现,其中20世纪90年代以前的照片,很多都很经典,它们有着非常独特的文献价值,让人印象深刻。而我们再用传统的纪实目光来看20世纪90年代以后所选出的照片,会发现少有印象深刻的、特别打动我们的画面,经典好像都是过去时的,是以前的。当年在某个时间点、事件点上,在那个历史的节点上的某位摄影师,因其一人存在,他所记录的画面就是独一无二的,哪怕记录得稍微差一点,但其唯一性促成了那个时代具有文献价值的一份历史留存。但到了今天,我们面对这么多的图像、这么泛滥的拍摄手段,从相机到手机,甚至无处不在的摄像镜头,摄影的纪实或者文献性还能恢复当年独一无二、无可替代的视觉力量吗?这也是我们需要考虑的一个非常重要的问题。所以,从这个意义上说,如何以更为个人化、私人化的角度,折射出我们内心对于这个时代走向的一种感悟?有了对这个问题的充分思考,我们才可能会提供更多的、更好的记录和展现时代的影像。

回到本土化这个话题,从中国摄影的大环境来说,摄影会受到整个历史形态的影响,总会有这样那样、或多或少的困惑。所以,所谓的本土化就是如何来平衡这样一种个人化的目光和整体的大格局的过程。或者说,如何从更个人化的视角来展示现实,来展现影像对于整个中国发展变化的一种视觉延伸,而不是只着眼于宏大叙事。当然,这样的说法可能会有点极端。但是从整个大趋势来看,在整个历史发展的背景下,这种问题可能还是存在的。如果我们静下心来,从这样的角度,谋求一种个人化的人文主义回归,切口更小一点,也许会将纪实摄影变得更人性化。再过50年,或者100年以后,当我们挑选关于当年的纪实图片时,会发现让人记忆深刻的大多是一些个人化、个性化很强的作品。因为我们想知道的,已经不再是那个时代曾经发生了什么,不再是简单的文献。因为曾经发生了什么,已经被无数的相机和手机记录下来了。后人感兴趣的是,曾经有某人,用他自己的方法看待中国社会进程的变化,用他的角度找到了一种自己的表述方式。尽管这样的表述是个人化的、私人化的,但能从中看到当时这个人是怎么思考中国的进程。这远比留下一部简单的文献更有价值、更重要。所以,从这个角度来说,摄影的走向确确实实是一个特别有历史意义的话题。

这些年,我也一直在考虑在这个话题上再做一些文章,但是由于这个话题一旦延伸可能会引起误读,所以迟迟没有把想法拿出来,肯定有不完全或者偏颇的地方,但希望借此亮出来给大家一些参考。也许,这样一个走向,也是我们希望看到的当代中国纪实摄影的走向。

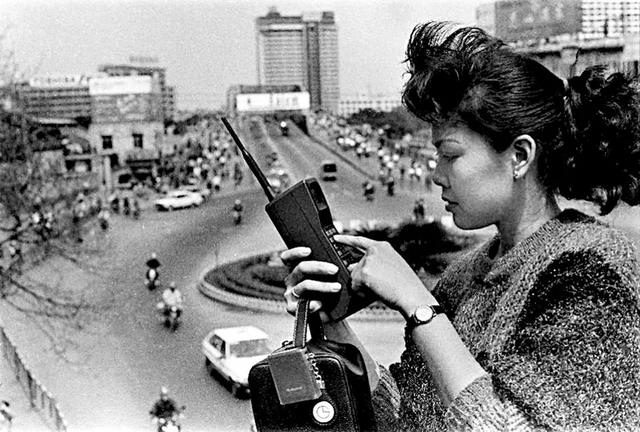

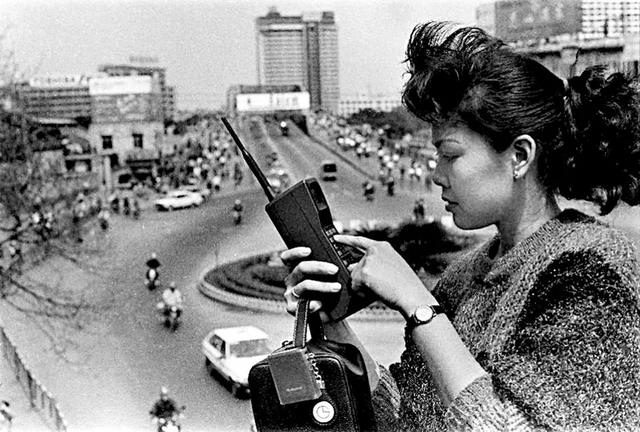

1987年,广州江南大道,穿着时髦的靓女,当街捧个水壶般的“大哥大”。叶健强 摄

# 当代语境下的本土发展之路 ● 陈晓琦

在充满冲突、融合与机遇、挑战的全球化语境下,当代摄影如何通过本土发展突破创新?这是一个非常前沿,也非常突出的问题。这个论题的提出,包含了一个建设性的视角,同时也说明中国当代摄影经过改革开放背景下40多年的发展,已经到了一个新的阶段。

前些年有人统计过,在百度搜索引擎里输入“中国当代艺术”6个汉字,可以找到200多万个条目,输入“当代艺术”这个词更是有多达1570万个相关结果。这说明当代艺术的发展越来越受到社会关注。关于当代艺术的时间界定有很多说法,在西方,“二战结束的1945年”“20世纪60年代”“20世纪80年代”都曾被认为是当代艺术的开始。英国艺术评论家朱利安·斯塔拉布拉斯(Julian Stallabrass)把当代艺术与社会发展形态联系起来。他认为,当代艺术是伴随着全球化时代而来的艺术,把时间节点定在了1989年,因为之后人类世界发生了德国统一、苏联解体、冷战结束和全球贸易协定签订等一系列事件,步入了一个经济全球化的时代。对于中国来说,当代艺术的起点在20世纪70年代末的改革开放初期是多数人的看法,所以虽然艺术与历史的分期并不同步,但历史的进程终归是艺术的宏观背景。从这个时间节点看,中国当代艺术是改革开放的必然的逻辑结果,也是全球化的结果。改革开放与全球化的双重背景形成双重力量,催生并推动着中国当代艺术快速发展。

就中国摄影自身的发展历史而言,传统是一种丰富的资源,也是一种强大的结构性力量。传统缺失也就无力面对、抵抗外来艺术的强势冲击。所以我们看到,中国被称为“当代艺术”的摄影基本上是以西方当代艺术为参照的,这也是提出摄影“本土发展”的背景之一。另一个方面,中国的人与自然和谐相通的美学思想和意象化的艺术传统,不仅与西方人与自然相对立的哲学观念和模仿生活的艺术传统有根本的不同,而且与以纪实性为根本特征的摄影相对立,这体现出一种摄影的中西方美学冲突。不论是20世纪20年代的“画意摄影”,还是20世纪80年代的“唯美之风”,都包含着一种摄影获得艺术身份的努力。这种冲突导致对摄影的认知、解读以及评价标准等诸多方面的差异、困难、混乱甚至鸿沟,使得摄影这种外来艺术在中国的境遇愈发复杂。在西方看来,艺术是不分国界的,一般不把本土与世界放在一起进行比较。我们在进行这种比较时就会发现,正如这次会议的论题所说的状况:平行与交错。西方现代艺术中已经经历或完结的艺术样式,比如人文主义、抽象艺术、“决定性瞬间”等,在中国当代摄影中仍属新潮,有的正在兴起。现在,西方的各种当代话语、艺术观念、影像形式都在中国落地,虽然其中也存在很多简单模仿、移植,但是中国当代摄影还是在努力走出自己的道路。所以我们提出摄影的本土发展的时候,其实也是在强调我们民族文化内在的力量,显示出一种反抗西方文化殖民的诉求。

其实,面对问题的不仅仅是中国摄影,视觉文化在当代的发展,也改变了我们的认知方式,构建了获取知识的全新渠道,为我们重构了世界图景,所以视觉文化带来的改变是一个世界性的问题。据中国学者研究介绍,从20世纪90年代,视觉文化研究已经形成了一个新的学科。1995年,美国芝加哥大学开设了关于视觉文化的课程,之后涌现出大量的视觉文化研究著作,视觉文化作为一个新的研究领域逐步形成和得到认可。视觉文化研究包括对于视觉和视觉性的哲学探讨,也包括图像制作实践的社会批评,如米歇尔·福柯(Michel Foucault)的机构权力论、罗兰·巴特(Roland Barthes)的影像理论、瓦尔特·本雅明(Walter Bendix Schoenflies Benjamin)的图像复制理论、居伊·德波(Guy Debord)的景观社会理论、雅克·拉康(Jacques Lacan)的他者的眼光理论等。他们的研究包括看与被看的关系、图像与观看主体之间的关系,观看者、被看者、摄影机、空间、机构和权力配置之间的关系等。当代视觉文化研究尽管历史很短,但它形成了一种新的认识世界的方法,也成为我们今天看待当代摄影的一种借鉴。

当代摄影的本土发展是一个不容回避的话题,体现了一种历史的必然要求。在很长的时期内,我们都将在“平行与交错”的复杂情境下开辟当代摄影的本土发展之路,理论的探讨无异会有重要意义,但更加让人寄予希望的还是摄影家的创造力。 |

最新评论