本文系作者一家之言,欢迎留言探讨,不吝赐教。

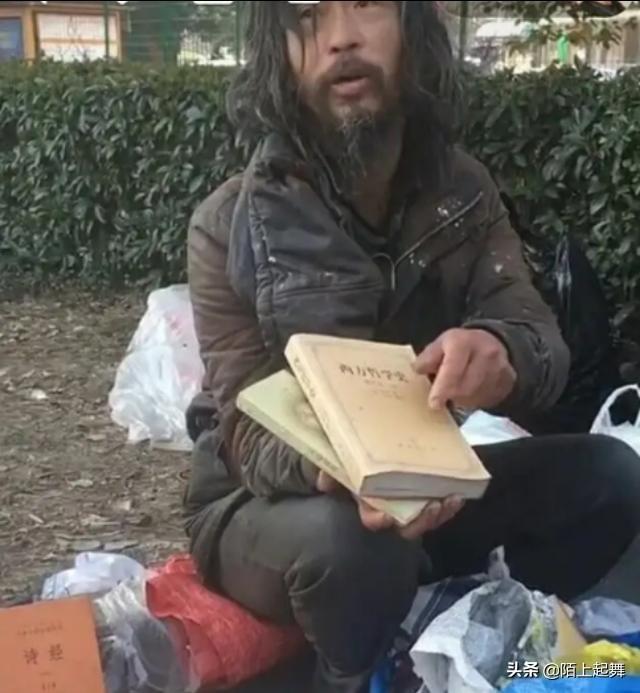

这几天刷 抖音,被流浪沈大师霸屏了,油腻到发亮的外套,打成结的长发,黑白参半的胡须,半闭半睁的双眼,出口成章且能够得到认可的理论,是沈大师给我的第一印象。 接着我看了好多权威媒体对他的报道, 其中一篇报道里说道:他的母亲看到了他的视频后哭了两次。这句话深深的刺痛了我。他选择流浪是他的生活态度,但是这种生活态度是否太过自私了呢? 沈大师倡导垃圾分类,对于还有用处的垃圾视为珍宝。由于他经常翻垃圾的行为得不到同事、家人的认可,无数次矛盾过后选择了流浪,这本质上就是逃避,是自私,是自暴自弃。他根本完全没有必要放弃自己正常的生活,放弃自己的亲人,他脏兮兮的流浪生活根本就是对社会和家人的报复。现在社会在进步,很多城市都在积极的倡导垃圾分类,为何沈大师的倡导垃圾分类就成了异类了呢?倡导垃圾分类怎么就和亲情背离了呢?本来是风马牛不相干的两件事,放在沈大师这里就成了前因后果,实在是为自己不负责任的生活态度找借口。

沈大师的走红,是意外吗?是网络世界的意外也是情理之中。我们在大学教室里常常看到这样的画面:一个衣着整齐学问五车的大学教授在课堂上侃侃而谈人生哲理,古今知识,而下面的学生睡成了一片,这是为何?为何到沈大师这里,人们求贤若渴,听他的谈话如获甘霖。其实这就是一个反差造成的,人们在一个拾破烂的流浪者口中听到的知识和哲理,大脑的第一个反应是惊讶,由于惊讶从而刺激了你的神经,你的神经决定了你的态度,从而达到了一种认可甚至是过耳不忘,这让大众觉得不可思议。世界上竟然还有这样的一个人,他讲的话如此震撼你的心灵,由于震撼从而出现了追捧。这一类追捧是因为自己心里本来已经有的理论在大师这得到了认证。还有一类追捧是由于大师的走红,他们从中嗅到了金钱的味道,是对利益的一种追捧。这两种追捧我当然喜欢前者,至少他们是对大师知识的认可,而后者则是赤裸裸的铜臭味,他们哪管什么知识与理论,人性与亲情,他们认得的只是钱!

香九龄,能温席。孝于亲,所当执。融四岁,能让梨。弟于长,宜先知。东汉人黄香,九岁时就知道孝敬父亲,替父亲暖被窝。这是每一个孝顺父母的人都应该实行和效仿的。汉代的孔融四岁时,就知道把大的梨让给哥哥,这种尊敬和友爱兄长的道理,是每个人从小就应该知道的。大师以这种方式走红,真是让人感觉到淡淡的悲哀,这是一种人性的扭曲。他从流浪那天起,眼睛里就只剩下了自己。大师的知识储备里,不会没有三字经和弟子规,不会没有孝道和人伦。只是,在他选择流浪的那一刻,他就屏蔽了这一切,用自己的方式在亲人的心里深深的划了一刀,自此他对亲人的痛选择视而不见,多么可悲又多么的可叹。

真正的希望,大师能沐浴更衣,回到家中在父母的膝下磕几个响头,在兄弟姐妹的手腕里握出亲情的力量!你可以继续倡导你的垃圾分类,但是不要再逃避生活,生活里美好的东西总归有很多很多。还有,不可否认,你的存在是有价值的,至少,你让爱好知识的人们从此爱上了读书!

|

最新评论

查看全部评论(19)