转自:脊椎养生堂

神门穴:手腕横纹处,从小指延伸下来,到手掌根部末端的凹陷处,帮助入眠,调节自律神经,改善心悸。

内关穴:位置在手掌面关节横纹的中央,往上约三指宽的中央凹陷处,帮助入眠,可调节自律神经,抒压/解除疲劳,改善胸痛、心悸、盗汗,舒缓腹胀感,治头晕目眩。

各手指指甲旁边:手心拇指(肺经)、中指(心包经)小指(心经)手背食指(大肠经)、无名指(三焦经)、小指(小肠经):抒压/解除疲劳。

合谷穴:先以右手拇指内侧横纹,对应左手虎口,拇指下压所按之处即是,或著食指拇指并拢,虎口处出现隆起肌肉,状若山丘,往后走为山谷凹陷处,即是此穴;抒压/解除疲劳,消除黑眼圈,眼部减压,避免「中痧」,增进免疫力,提神醒脑,可舒缓肩颈肌肉僵硬。

曲池穴:在手肘关节弯曲凹陷处:抒压/解除疲劳,有疏风清热的作用,助排便,解除掉发危机,可让肌肤循环改善,避免「中痧」。

劳宫穴:中指及无名指往下延伸交会的凹陷处,位置大约在握拳时,中指点于掌心的位置,提神醒脑、清心安神。

手指的肺穴:无名指第一指节中点;解除掉发危机。

百会穴:位置在头顶,以两边耳尖划直线与鼻子到后颈直线的交叉点;可舒缓肩颈肌肉僵硬,预防头痛,提神醒脑,解除掉发危机。

风池穴:双手掌心贴住耳朵,十指自然张开抱头,拇指往上推,在脖子与发际的交接线各有一凹处:消除黑眼圈,眼部减压,改善颈部僵硬,消除肩膀酸痛,偏头痛。

承泣穴:眼球正下方,眼框骨凹陷处;消除黑眼圈、眼部减压。

睛明穴:眼头起点处;消除黑眼圈、眼部减压,可舒缓肩颈肌肉僵硬,预防头痛,提神醒脑。

攒竹穴:约眉头附近,眉稜骨向眼眶凹陷之转折处;消除黑眼圈、眼部减压。

鱼腰穴:眉毛中点;消除黑眼圈、眼部减压。

丝竹空穴:眉尾处;消除黑眼圈、眼部减压。

太阳穴:眉梢与眼角之间,向后方约一指宽的地方;消除黑眼圈、眼部减压,可舒缓肩颈肌肉僵硬,预防头痛,提神醒脑,解除掉发危机。

耳穴中的脾、胃两穴:针对肠胃不适、控制食慾。

耳穴中的神门(位于耳上方三角窝处)、心区、内分泌及皮质下等穴;针对疲倦且睡眠品质不好。耳穴中的髋点、膝点及颈椎点等处:针对腰酸背痛。

腿

足三里穴:膝盖骨外侧下方凹陷往下约4指宽处;修饰曲线,恢复窈窕、促进肠胃功能的恢复、促进代谢。

阴陵泉:修饰曲线,恢复窈窕、促进肠胃功能的恢复、促进代谢。

膝盖下方,拇指与食指由膝盖往下,扣住胫骨两侧缝隙可压到一凹陷处,小腿胫骨内侧缘,往上推到尽头的地方:三阴交穴;脚内踝最高点上方约四指幅,改善失眠。

阳陵泉穴:小腿外侧,膝下1寸之凹陷,腓骨小头附近;改善腿酸腿粗。

承山穴:踮起脚尖,足跟轻提,在小腿肌肉正中出现凹窝处;改善腿酸腿粗。

涌泉穴:位于脚底人字中心,往下约1/3处的凹陷处;改善失眠。

身体

水分穴:肚脐上2公分处,腹部中线上;修饰曲线,恢复窈窕。

关元穴:肚脐正下方4指宽处,腹部中线上;修饰曲线,恢复窈窕。

膻中穴:位于两侧乳头正中间与胸骨中线的交接点;情绪郁闷、心悸、焦躁等有缓解作用。

肩井穴:位于第七颈椎下与肩膀外高骨突起(即锁骨肩峰端)连线中点;消除肩膀酸痛,帮助入眠。

下面给大家介绍一下小儿推拿常用穴位

1、攒竹(天门)

【位置】 二眉之间至前发际成一直线。

【操作】 两拇指由下至上交替直推。

【次数】 30到50次。

【主治】 发热、头痛、感冒、精神萎靡、惊烦不安等。

【临床应用】 推攒竹能疏风解表,开窍醒脑,镇静安神。常用于外感发热、头痛等症,多与推坎宫、揉太阳等合用;若惊烦不安、燥动不宁,多与清肝经、按揉百会等合用。

2、坎宫(眉弓)

【位置】 自眉头起沿眉梢成一横线。

【操作】 两拇指自眉心向眉梢分推。

【次数】 30到50次。

【主治】 外感发热、惊风、头痛、目赤痛。

【临床应用】 推坎宫能疏风解表,醒脑明目,止头痛。常用于外感发热、头痛,多于推攒竹、揉太阳等合用;若用于治疗目赤痛,多与清肝经,掐揉小天心,清河水等合用。亦可推后点刺出血或用掐按法,以增强疗效。

3、山根(山风)

【位置】 两目内眦之间。

【操作】 拇指甲掐。

【次数】 3到5次。

【主治】 惊风、抽搐。

【临床应用】 掐山根有开窍醒脑、定神的作用。对惊风、昏迷抽搐等症,多与掐入中、掐老龙等合用。本穴用于治疗疾病外,还和年寿、准头等穴用于诊断,如见山根处青筋显露为脾胃虚寒或惊风。

4、颊车(牙关)

【位置】 耳下一寸下颌骨陷上方的咬肌中。

【操作】 拇指按或中指揉。

【次数】 5到10次。

【主治】 牙关紧闭,口眼歪斜。

【临床应用】 按颊车主要用于牙关紧闭,若口眼歪斜则多用揉颊车。

5、囟门

【位置】 前发际正中直上两寸,百会前骨陷中。

【操作】 两手扶儿脱,两拇指自前发际向该穴轮换推之(囟门未合时,仅推至边缘)称推囟门。拇指端轻揉囟门。

【次数】 推或揉,各50到100次。

【主治】 头痛、惊风、神昏、烦躁、鼻塞、衄血等。

【临床应用】推揉囟门能镇惊安神、通窍,多于头痛惊风、鼻塞等症。正常前颅在生后12到18月之间闭合,故临床操作时手法需注意不可用力按压。

6、耳后高骨

【位置】 耳后入发际高骨下凹陷中。

【操作】 两拇指或中指端揉。

【次数】 30到50次。

【主治】 头痛、惊风、烦躁不安。

【临床应用】 推耳后高骨能疏风解表。治感冒头痛。多与推天门攒竹)、坎宫等合用。能安神除烦,可治疗神昏烦躁等症。

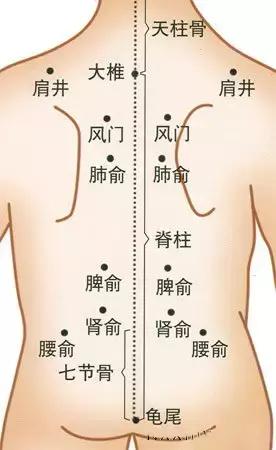

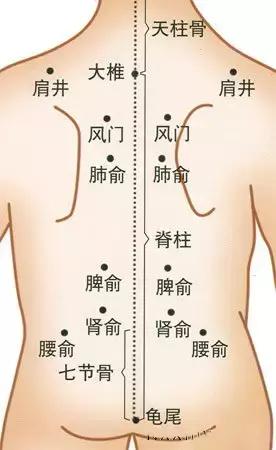

7、天柱(颈骨)

【位置】 颈后发际正中至大椎穴成一直线。

【操作】 用拇指或食、中指自上向下直推称推天柱,或用瓷汤匙的边蘸水自上而下刮。

【次数】 推100到500次,刮至皮下轻度瘀血即可。

【主治】 恶心、呕吐、项强、发热、惊风、咽痛等症。

【临床应用】 推、刮天柱能降逆止呕,祛风散寒,主要用于治疗恶心、呕吐、外感发热、项强等症。治疗呕吐多与横纹推向板门、揉中脘等合用。但用并法亦有效,但推那次数需多才行;治疗外感发热、项强等多与拿风池、掐揉二扇门等合用。

小儿推拿常用穴位:腰背部1、大椎

【位置】第七颈椎与第一胸椎棘突之间。

【操作】用中指端揉,称揉大椎。

【次数】30~50次。

【主治】发热、咳嗽、项强。

【临床应用】揉大椎有清热解表作用,主要用于感冒、发热等症。此外,以屈曲的食、中指蘸清水在穴位上提捏,至皮下轻度瘀血,对百日咳有一定疗效。

2、肩井

【位置】在大椎与肩峰连线之中点,肩部筋肉处。

【操作】用拇指与食、中二指对称用力提拿,称拿肩井;用指端按其穴,称按肩井。

【次数】拿3~5次,按揉10~30次。

【主治】感冒,发热,上肢抬举不利等症。

【临床应用】拿、按肩井能宣通气血、发汗解表、临床常与"四大手法"配合,治疗外感发热、无汗等症。本法亦为治疗的结束手法,称总收法。

3、肺俞

【位置】第三棘突下,旁开1.5寸。

【操作】用两拇指或食、中二指端揉,称揉肺俞;用两拇指分别自肩胛骨内缘从上向下推动,称推

肺俞或分推肩胛骨。

【次数】揉50~100次,推100~300次。

【主治】咳嗽,胸痛,胸闷等症。

【临床应用】揉肺俞、分推肺俞能调肺气、补虚损、止咳嗽,多用于治疗呼吸系统疾病。如久治不愈,加推补脾经以培土生金,则效果更好。

4、脾俞

【位置】第十一胸椎棘突下,旁开 1.5寸。

【操作】用食、中二指端揉,称揉脾俞。

【次数】50~100次。

【主治】呕吐,腹泻,疳积,食欲不振,水肿,四肢乏力等症。

【临床应用】揉脾俞能健脾胃、助运化、祛水湿,多用于治疗脾胃虚弱,乳食内伤,消化不良等症,常与推脾经、按揉足三里等合用。

5、肾俞

【位置】第二腰椎棘突下,旁开1.5寸。

【操作】用食、中二指端揉,称揉肾俞。

【次数】50~100次。

【主治】腹泻,遗尿,下肢痿软乏力等症。

【临床应用】揉肾俞能滋阴壮阳、补肾益元,常用于肾虚腹泻或下肢瘫痪等症,多与揉二马、补脾经、推三关等合用;下肢瘫痪,多配合患侧的推、滚、揉法,以通经活血,帮助患肢恢复功能。

6、脊柱

【位置】大椎至长强成一直线。

【操作】用食、中二指指面自上而下作直推,称推脊;用捏法自下而上称捏脊,每捏三下将背脊提

一下,称为捏三提一法。

【次数】推100~300次,捏3~5次。

【主治】发热,惊风,疳积,腹泻等症。

【临床应用】捏脊能调阴阳、理气血、和脏腑、通经络、培元气,具有强健身体的功能,是小儿保健常用手法之一。临床上多与补脾经、补肾经、推三关、摩腹、按揉足三里等配合应用,治疗先天和后天不足的一些慢性病症均有一定的效果。推脊柱能清热,多与清天河水、退六腑、推涌泉等合用,并能疗腰背强痛,角弓反张,下焦阳气虚弱等症。

最新评论

查看全部评论(20)